Le complexe concentrationnaire d’Auschwitz comptaient trois camps principaux : Auschwitz I, Birkenau (Auschwitz II) et Monowitz-Buna (Auschwitz III), ainsi qu’une cinquantaine de camps annexes, appelés communément Kommando.

J’ai déjà évoqué l’un deux, Budy, pour raconter le massacre d’une centaine de Françaises en 1942 : http://lescendresdauschwitz.cyrilcarau.fr/28-le-massacre-de-budy/

Voici maintenant celui de Jawischowitz qui était une mine.

Maurice Benroubi

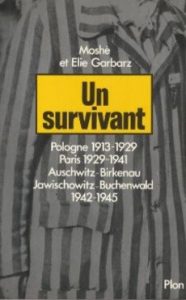

C’est par la voix de deux anciens déportés, Maurice Benroubi (Le petit arbre de Birkenau, Albin Michel, 2013) et Moszhè Garbarz (Un survivant, Librairie Plon, 1984[1]) que nous allons découvrir ce camp d’esclavage et d’horreur :

« Après deux heures de marche, nous sommes arrivés au camp de Jawischowitz.

» C’était un tout petit camp de 600 à 700 personnes. Grand comme la place des Vosges à Paris. Il y avait, en 1942, huit Blocks. Au milieu du camp, il y avait la cuisine et le réfectoire. Du gazon, des fleurs entouraient les Blocks. C’était joli et bien conçu. Il y avait une infirmerie, une salle de douches et des lavabos. C’était pratique. Mais hélas !

» Le camp était un grand rectangle entouré de fils barbelés et électrifiés. À chaque angle, il y avait un mirador. La nuit, tout le camp était éclairé. Les sentinelles avaient à portée de la main un énorme projecteur en cas de nécessité.

» Du camp, nous apercevions au loin quelques maisons isolées. À environ 30 ou 40 kilomètres, on voyait les Carpates. » (Maurice Benroubi, pages 53-54.)

« La mine était située à environ un kilomètre et demi du camp et portait le même nom : Jawischowitz. Contrairement aux habitudes, nous n’étions encadrés que par des SS. Le seul déporté qui nous dirigeait était peut-être kapo, mais n’arborait aucun insigne de grade. Il nous accompagnait au fond du puits où sa principale occupation consistait à attendre notre retour, puis, lorsque l’équipe était au complet, à remonter avec nous jusqu’aux SS qui, eux, ne s’aventuraient jamais en bas.

» L’ascenseur comporte trois cages, dont chacune contient vingt personnes. En trente secondes, cinquante mineurs plongent à trois cents mètres sous terre. La vitesse est telle que, le premier jour, j’ai presque fait dans ma culotte, non par peur, mais sous l’effet de l’accélération. C’est une étrange sensation, ça vous comprime le ventre. Six mois plus tard, j’avais encore l’impression de perdre le contrôle de ma vessie. Tous mes voisins étaient dans mon cas.

Moshè Garbarz

» En haut, chacun de nous a reçu une lampe de cinq kilos. Elle ne m’empêche pas de me sentir perdu au milieu de ce labyrinthe de couloirs et de galeries. Au début, notre chef d’équipe nous attendait pour nous conduire au travail, mais, dès le troisième jour, nous saurons nous diriger seuls.

» Sur le trajet, nous devons passer devant un groupe de mineurs polonais. Ils nous ont gratifiés d’une belle réception en psalmodiant : « lydkiprzyszli, niemakury, niemagqsiay ayay… » Traduction : « Les Juifs sont venus, mais il est fini pour eux le temps des poulets et des oies grasses ay ay ay… » Les plus courageux nous flanquaient un petit coup de pied, les autres, les lâches, crachaient devant nous. » (Moshè et Elie Garbarz, pages 131-132.)

« Neige et bourrasques ont transformé notre trajet journalier en retraite de Russie. À peine les cantonniers avaient-ils balayé que le vent rebouchait notre chemin, chassait les flocons, nous aveuglait tandis que nous nous enfoncions jusqu’aux genoux dans la poudreuse.

» Mes lourdes chaussures, maquillées en vieilles godasses par des fils de fer, me protégeaient les pieds. Les camarades, piégés par leurs semelles de bois, se tordaient les chevilles. Et pourtant nous, les mineurs, étions des privilégiés. Nous travaillions à l’abri. Je pensais sans cesse aux hommes du Kommando de terrassement.

» Ouvrir les fenêtres de nos baraques pour aérer était devenu impossible; au bout de quelques minutes, la glace les bloquait et interdisait de les refermer.

» Le thermomètre est tombé à moins 25, moins 30. Les Kapos ont dit : « Si chacun remonte un morceau de charbon, nous pourrons chauffer la baraque. » Nous étions heureux d’obtenir, presque officiellement, le droit d’apporter du charbon dans nos poches. Mais quand les kapos ont eu amassé un stock suffisant, alors, sans prévenir : fouille générale ! « Sabotage ! Sabotage ! Tous à genoux. » Une demi-heure par ce froid, et celui qui tombait recevait cinq sur le derrière. » (Moshè et Elie Garbarz, page 169.)

Le camp en 1960

« Je souffrais terriblement de la faim, à un point que j’avais des crises de mastication. Je mastiquais sans rien dans la bouche. C’était effroyable de mâcher sans rien dans la bouche. J’avais une faim extrême, hallucinante.

» Un jour, j’ai ramassé des noyaux d’olives, des olives que les Juifs grecs avaient apportées et dont les Kapos de Jawischowitz et des autres camps se régalaient, sans oublier les bourreaux des fours crématoires.

» Je suis allé dans un coin tranquille et, avec une pierre, j’ai cassé les noyaux pour manger ce qu’il y avait dedans. C’était très difficile de casser les noyaux d’olives et il n’y avait presque rien dedans. Déçu et me voyant réduit à tant de misère, découragé, je me suis mis à pleurer, j’étais au bord de la dépression.

» Un soir, je suis entré à l’écurie de la mine, j’ai volé l’avoine des chevaux mélangée avec du rutabaga. C’était immangeable et sale, mais je voulais avoir n’importe quoi à mastiquer, à mâcher, pour arrêter mes crises de mastication. Le lendemain, j’y suis retourné. Les chevaux, dès qu’ils m’ont vu, ont fait un vacarme épouvantable comme pour crier au voleur. Je me suis sauvé, heureux que personne ne se soit aperçu de rien et de m’en tirer à si bon compte.

» Lorsque j’allais travailler en dehors de la mine, parfois, en piochant, je trouvais une petite pomme de terre grosse comme une bille. J’essuyais la terre et je la mangeais, et je piochais avec ardeur pour en trouver d’autres.

» Une petite pomme de terre avait plus de valeur que tous les diamants du monde et je pensais à tous les billets de banque qui traînaient par terre à Birkenau comme des prospectus et auxquels nous ne faisions même pas attention. » (Maurice Benroubi, pages 61-62.)

« Lors des sélections, le docteur Fischer était souvent accompagné d’un SS que nous avions surnommé le sadique ou le monstre. Ce criminel mesurait près d’un mètre quatre-vingt-dix. Sa tête minuscule surmontait des épaules de gorille. Ses poings avaient la taille de gants de boxe. Ses cheveux très blonds attestaient sa qualité de véritable Aryen nordique.

Quand il venait, deux hommes valides étaient assassinés. Il désignait deux déportés : l’un recevait un coup de pied entre les jambes, en plein dans les organes sexuels, le second un coup de poing qui lui cassait la mâchoire. S’ils tombaient, ils étaient immédiatement achevés à coups de botte, jamais avec une arme, ou un nerf de bœuf.

En principe, une heure plus tard, les deux victimes quittaient l’infirmerie avec les autres dans la camionnette, bien fermée, mais non bâchée, version moderne des charrettes de suppliciés. » (Moshè et Elie Garbarz, pages 170-171.)

« Je n’avais encore rien entendu que déjà l’ancien levait la tête et criait : « Vite ! suivez-moi ! » Et le tonnerre a éclaté.

» En arrivant, j’ai eu juste le temps de me retourner. J’ai vu les poteaux qui tenaient le plafond se tordre sur eux-mêmes et se briser. Les tuyaux d’aération tombent à terre mais ne sont pas coupés. Le grondement cesse.

» Quelques minutes après, mon vieux mineur devient le chef d’une vingtaine de sauveteurs. Tout d’abord, il entre en contact avec les hommes ensevelis, au nombre de quatre : deux Polonais et deux Juifs dont mon ami Lebrot. Nous communiquons en code, en frappant sur les tuyaux. Nous apprenons que certains souffrent de blessures. Ils ne sont pas loin : nous les entendons crier, puis, au bout de dix minutes, plus rien.

» Dans notre couloir de béton, nous trouvons un assortiment d’outils. Nous entreprenons de dégager les pierres qui obstruent le passage. Un quart d’heure plus tard nous sommes rejoints par quelques spécialistes, puis, une heure après, par un haut responsable de la mine, un Polonais. Il félicite le vieux mineur d’avoir improvisé les premiers secours. Nous apportons du bois et, en même temps, nous perçons un trou pour atteindre les quatre victimes.

» Trois blessés graves : un Juif et deux Polonais. Lebrot, lui, était indemne. Une grande table de pierre était tombée en biais, un bord par terre, l’autre appuyé contre le mur. Lebrot était bloqué dessous et les pierres pleuvaient sur la plaque. Ainsi un bouclier de roc le protégeait; seulement ses pieds étaient coincés, l’empêchant de bouger.

» Quand, après deux heures d’efforts, on l’a déterré, il dormait. Personne n’a compris ce tour de force malgré ses explications : « J’ai crié, mais je n’avais mal nulle part. Ensuite, j’ai senti des douleurs aux jambes; convaincu que tout était coupé je me suis endormi. » Cet épisode permet d’imaginer combien nous manquions de sommeil. » (Moshè et Elie Garbarz, pages 174-175.)

« À force de travailler à genoux sans rembourrage de protection, j’ai attrapé des phlegmons. Les Polonais possédaient des genouillères, pas nous. Je posais ma veste sur le sol, mais c’était insuffisant. Les phlegmons au bras ou à la fesse, je supportais, par contre, les genoux me torturaient trop. Le droit commençait à enfler. J’étais désemparé. On m’a conseillé de manger des oignons, mais je n’étais pas assez riche pour m’en offrir. Les rares oignons de contrebande constituaient, au camp, notre unique source de vitamines et valaient très cher. A défaut, on m’a recommandé, en guise de médicament, du vieux pain moisi, déjà vert et filandreux à l’intérieur.

» Nul, parmi les déportés, n’échappait aux phlegmons. Nous en avions tellement pris l’habitude que leur présence semblait normale. Mais au genou c’était terrible, parce qu’on ne savait pas comment s’y prendre pour réussir à travailler. Le plus amical des Polonais, si tu cesses de suivre son rythme, change radicalement d’attitude, finie la camaraderie, finie la considération.

» J’ai donc été obligé d’aller à l’infirmerie. Stefan, le médecin polonais, parlait peu avec les malades; heureusement, il me reconnut. C’était lui qui m’avait déclaré apte à la mine en affirmant au médecin S.S. que ma hernie était de naissance. Il me dit : « Repasse dans deux jours; demain ou après-demain, on vide l’infirmerie. »

» En clair, on emmène les malades à Birkenau où, sauf miracle, on les gaze[2]. Seuls les blessés du travail sont parfois épargnés. » (Moshè et Elie Garbarz, pages 180-181.)

« Lorsqu’il y avait du brouillard, nous rentrions au camp à attendre qu’il se dissipe. Alors les Kapos, pour que les SS ne nous voient pas à rien faire, nous ordonnaient n’importe quelle corvée. Par exemple, porter des planches d’un endroit à un autre cent mètres plus loin et, lorsque nous avions terminé, ils nous les faisaient rapporter à la même place.

» Pourtant, nous avions besoin de ce repos. Nous étions faibles, nous avions besoin de récupérer. Un peu de trêve nous aurait remonté le moral. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Ces corvées nous décourageaient, nous enlevaient nos illusions.

» Ils voulaient en faire trop. Trop, c’est trop. C’était bête et méchant. À mon avis, c’était du pur sabotage, car il ne nous restait plus de force pour faire un travail utile ; par exemple, pour extraire le charbon car, ne l’oublions pas, nous étions dans un camp de travail. C’était aberrant de détruire systématiquement les bons ouvriers qualifiés de la mine pour les remplacer par des nouveaux qui étaient inexpérimentés et dont il fallait faire des mineurs. » (Maurice Benroubi, pages 61-62.)

« Kowal[3] déchargeait son arme. Après chaque détonation, il rigolait à gorge déployée. Les Kapos et chefs de block tapaient et, simultanément, déversaient sur nous leur répertoire d’injures : « Sale Juif, sale Français, tête de cochon, sac de merde ! » Et ils ajoutaient : « Ich schlage dich tod! (Je te tue sur place !) »

» Moi, j’étais complètement habillé. Les malheureux qui avaient négligé de lacer leurs chaussures ou qui perdaient leur pantalon de pyjama recevaient une double ration de coups, car dans le noir on les repérait mieux. Nous courons en tous sens, nous cherchons où il faut aller, nous ignorons ce qu’ils veulent de nous, chacun d’eux crie n’importe quoi. Le soudard saoul continue de tirer à tort et à travers. Nous avons fini par comprendre qu’il ne visait pas les hommes mais le ciel. Les copains qui gisent à terre sont épuisés ou blessés, mais pas par balles. Dans notre cavalcade désordonnée, nous trébuchons sur eux ou sur les chaussures et vêtements éparpillés à la ronde.

» Si l’un de nous tombe, les Kapos foncent sur lui pour le tabasser. Faute de se redresser dans l’instant, il reçoit une telle correction que, le lendemain, il est bon pour l’infirmerie. De là, il a une chance sur deux d’être emmené à Auschwitz pour être gazé.

» Si l’un de nous tombe, les Kapos foncent sur lui pour le tabasser. Faute de se redresser dans l’instant, il reçoit une telle correction que, le lendemain, il est bon pour l’infirmerie. De là, il a une chance sur deux d’être emmené à Auschwitz pour être gazé.

» Le jeu terminé, il nous a fallu avant l’aube procéder au nettoyage et récupérer à tâtons nos affaires. On a même trouvé du pain. Beaucoup de camarades en gardaient un morceau pour pouvoir mâcher en dehors des repas, expédient qui calmait la faim. Certains champions conservaient dix minutes une minuscule bouchée et, ainsi, mastiquaient à longueur de journée. Le soir, ils avaient mal à la mâchoire. Cette pratique irritait les kapos, on risquait, là aussi, des coups de bâton.

» Au matin l’infirmerie était complète. On a casé les gars n’importe où. Plusieurs blessés ont dû aller travailler. » (Moshè et Elie Garbarz, page 153.)

« En janvier 1945, la panique s’est emparée des dirigeants du camp.

» Un jour, au lieu d’aller à la mine, nous avons été avec les autres Kommandos creuser une tranchée à cinq kilomètres de la mine. Nous avons travaillé durement. Des hauts personnages sont venus inspecter notre travail. Ils parurent très satisfaits. Une heure après, une camionnette nous apportait, en récompense, un tonneau de bière que les Juifs n’ont pu boire.

» Par contre, les Allemands ont tellement bu qu’ils sont rentrés tous ivres au camp. Il y avait des Allemands qui n’avaient pas regoûté à la bière depuis plus de dix ans.

» À partir de la mi-janvier, aucun Kommando ne quittait le camp. Cela allait trop mal pour les Allemands.

» Le 17, ils ont ordonné à tout le monde de prendre les couvertures. Ils nous ont donné du pain, de la margarine, du saucisson pour plusieurs jours et nous nous sommes mis en route direction Breslau.

» Beaucoup de camarades s’étaient débrouillés pour emporter le maximum de provisions. Moi, comme toujours, je ne comprenais pas ce qui se passait, sinon après les événements.

(…)

» En chemin, nous entendions des coups de fusil ; c’étaient les gars qu’on abattait parce qu’ils n’avaient pas la force de suivre. Nous nous retournions et, au loin, nous apercevions des petits tas noirs sur la neige.

(…)

» À la nuit tombante, nous sommes arrivés près d’une grande maison abandonnée. J’ai vu tous les camarades se précipiter à l’intérieur, et Ben Alli et moi, et bien d’autres ballots, nous sommes restés dehors parce qu’il n’y avait plus de place.

» Nous avons dormi sur la neige, enroulés dans nos couvertures. Le lendemain, je disais à Ben Alli : « Regarde, nous n’avons même pas dégelé la neige avec la chaleur de nos corps. »

» Nous avons dormi sur la neige, enroulés dans nos couvertures. Le lendemain, je disais à Ben Alli : « Regarde, nous n’avons même pas dégelé la neige avec la chaleur de nos corps. »

(…)

» Dans l’après-midi, nous sommes arrivés en gare de Breslau. Nous sommes montés dans des wagons découverts, des sortes de plates-formes. Dès que le train s’est mis en route, nous avons ressenti un grand froid : alors, tous les camarades s’appliquaient à être en dessous des autres. Nous rentrions toutes les parties du corps en dessous de nos voisins. Nous nous enfoncions le plus possible les uns sous les autres. Et c’est ainsi que nous sommes arrivés à Buchenwald. » (Maurice Benroubi, pages 88-90.)

Pour qui parle l’anglais, on peut en apprendre davantage sur ce camp : https://www.auschwitz.org/en/history/auschwitz-sub-camps/jawischowitz/

Les informations ont été traduites en français sur ce site : https://www.shabbat-goy.com/les-camps/presentation-du-camp-de-travail-de-jawischowitz/

______________________________

[1] Son témoignage est écrit avec le concours de son fils Elie.

[2] En fait, seuls les malades juifs étaient systématiquement gazés. Les Aryens avaient le « droit », sinon la possibilité, de guérir. (Note de l’auteur.)

[3] Il s’agit du SS-Unterscharführer Wilhelm Kowol, le premier commandant du camp.

Laisser un commentaire