Comme nous l’avons vu dans le post précédent, la résistance intérieure du camp est prête à mener une action d’envergure si le camp des Familles se révolte. Il a été fourni aux membres de la résistance tchèque quelques armes, et des bouteilles d’essence pour déclencher des incendies. Ce qui est le signal pour un soulèvement général. Fredy Hirsch[1] a été choisi pour mener la révolte dans le secteur BIIa, le camp de quarantaine où 5000 Juifs tchèques ont été parqués en attente de leur évacuation vers le crématoire. Walter Rosenberg (Rudolf Vrba), le secrétaire du camp de quarantaine, un des résistants, est chargé d’avertir Hirsch. Nous sommes au matin du 8 mars 1944 à Birkenau.

Fredy Hirsch

Voici le récit de Rudolf Vrba (Je me suis évadé d’Auschwitz, Éditions Ramsey/Presses Pocket, traduction Jenny Plocki et Lili Slyper), témoin direct des événements :

« Une fois de plus, je répétai le message de Szmulewski. Son expression ne changea pas, il resta silencieux jusqu’à ce que je lui dise :

» — Fredy, tu es le seul à pouvoir le faire. Le seul qu’ils suivront.

» — Mais Rudi, murmura-t-il, et les enfants ?

» Je craignais cette question depuis le début. Je savais combien il aimait ces gosses, combien eux l’aimaient aussi. Il était leur second père, l’axe autour duquel tournaient leurs jeunes existences.

» — Fredy, les enfants vont mourir c’est sûr. Tu dois le croire. Des dizaines de milliers d’enfants sont déjà morts avant. Nous avons une chance d’y mettre fin. Détruire ce camp pour qu’aucun autre enfant n’y soit jamais plus gazé. Dis-toi que quelques centaines mourront aujourd’hui parce que personne ne peut les sauver mais que des dizaines de milliers d’autres vivront.

» Son visage était pâle et tendu, sa main tremblait en allumant une cigarette.

» — Comment pourrais-je les abandonner Rudi ? Comment pourrais-je me battre pour sauver ma peau et les laisser massacrer ? Ne comprends-tu pas qu’ils me font confiance, qu’ils ont besoin de moi !

» — Ils sont condamnés Fredy. Tu ne peux pas les sauver. Pense aux autres. Pense aux milliers d’enfants dans toute l’Europe. Des enfants qui vivent avec leurs parents et qui viendront brûler à Auschwitz si nous n’agissons pas maintenant.

» Ses yeux reflétaient une intense détresse, la détresse d’un homme encore trop civilisé et qu’Auschwitz n’avait pas encore réussi à endurcir suffisamment pour prendre une telle décision.

» — Donne-moi une heure Rudi. Donne-moi une heure pour y réfléchir. »

(…)

« Puis ce fut midi. Je retournai au baraquement pour demander sa décision à Fredy Hirsch, pour savoir si nos plans prendraient forme. Il était inanimé, étendu sur le lit.

» Je courus à lui. Il respirait lourdement. Son visage était bleu. De la mousse pendait de ses lèvres et je vis tous les signes d’un empoisonnement.

» Je sortis comme un fou du baraquement et me mis à la recherche d’un médecin-détenu. Je tombai sur deux d’entre eux et ils revinrent avec moi vers l’homme qui devait vivre à tout prix. Sa respiration était encore plus oppressée, désespérée.

» Sans un mot, ils l’examinèrent tandis que j’attendais impuissant dans l’ombre. Finalement, ils se tournèrent vers moi, le visage fermé. Le plus âgé des deux me dit :

» — Je peux le sauver Rudi.

» — Dieu merci !

» — Mais ça prendra du temps. Il ne sera pas sur pied avant quinze jours.

» — Ça ne sert à rien hurlai-je, il doit mourir aujourd’hui de toute façon. Ils vont tous mourir. Il est le seul à pouvoir les sauver. Il est le seul à pouvoir les pousser à se battre !

» Les deux médecins se regardèrent. Puis le plus âgé dit lentement :

» — Si c’est vrai, laisse-le mourir maintenant. C’est ce que nous pouvons faire de mieux, de plus gentil puisque nous ne pouvons rien faire d’autre.

» Je regardais Fredy Hirsch, l’Allemand au grand cœur, qui ne pouvait pas supporter de voir les petits enfants souffrir et je compris que je lui avais demandé de faire quelque chose au-dessus de ses forces. Pourtant tout espoir n’était pas perdu. Il y avait encore du temps. Szmulewski trouverait quelque chose, un autre dirigeant, un autre homme de confiance. Je ressortis en courant du baraquement et je m’arrêtai net.

» Le camp A était entouré de SS. Nous étions isolés. » (Rudolf Vrba, pages 241-243.)

« Nous étions pris au piège. Je savais maintenant que ce n’était plus qu’une question d’heures, et que seul un miracle pouvait encore changer la suite des événements. Comme un automate, je retournai au baraquement vers Alice, Héléna et Véra.

« Nous étions pris au piège. Je savais maintenant que ce n’était plus qu’une question d’heures, et que seul un miracle pouvait encore changer la suite des événements. Comme un automate, je retournai au baraquement vers Alice, Héléna et Véra.

» Je ne me souviens pas combien de temps nous sommes restés là, ni ce que nous nous sommes dit mais jamais je n’oublierai le bruit que firent, en arrivant dans le camp, une douzaine, deux douzaines, quarante, cinquante, soixante camions, je ne sus jamais combien.

» On se dirigea vers la porte mais trop tard. Un groupe de kapos, d’étranges kapos envahirent le baraquement, matraques en mouvement :

» — Dehors, ouste, dehors, hurlèrent-ils, Raus… ! Raus… ! Raus… !

» Les matraques se levaient et retombaient. Les gémissements des femmes se heurtaient aux cris terrifiés des enfants. Alice se jeta dans mes bras et pendant que je la serrais contre moi, les kapos poussaient à coups de poing, à coups de pied, à coups de gueule le troupeau vers les camions. Ils grouillaient autour de nous, nous ignorant momentanément, car d’après mes vêtements ils voyaient que j’étais l’un des leurs mais je savais que ce n’était qu’une protection provisoire. C’était, je le savais si bien, la fin.

» Un enfant ensanglanté tomba à mes pieds. La mère releva son corps, et fut projetée dehors d’un coup de matraque dans le dos. Le visage d’Alice était tout contre le mien et elle me chuchota dans l’oreille :

» — Nous nous retrouverons chéri, nous nous retrouverons et ce sera merveilleux. Mais si cela n’était pas… c’était merveilleux.

» Un kapo buta contre nous, nous poussa et se mit à gueuler :

» — Séparez-vous, ce n’est pas le moment de flirter. Emmène la garce aux camions.

» Nous nous tenions toujours enlacés, lèvres jointes, les doigts désespérément entremêlés.

» — Allons, dépêche-toi, salaud, lâche cette fille ou monte avec elle dans le camion.

» Alice l’entendit. Elle relâcha son étreinte. Son visage était tout blanc, sans larmes :

» — Va chéri, va maintenant.

» Puis elle partit en courant vers un camion. Je la vis trébucher sous un coup, se redresser et disparaître.

» Je la suivis mais je ne la vis plus. Le baraquement était complètement entouré par les kapos et les SS, mitraillettes en position. Si je restais à l’intérieur de ce cercle, je savais que je serais aussi jeté dans les camions, culotte de cheval ou pas. Si je me mettais à courir, je serais immédiatement abattu.

» Je pris une cigarette dans ma poche, l’allumai et me dirigeai vers un kapo que je connaissais. Je lui fis un brin de conversation mais il ne m’écoutait pas. Puis, cigarette à la bouche, mains dans les poches, j’allai vers le cordon de SS :

» — Halte !

» Une mitraillette se planta sur mon ventre.

» — Je suis le secrétaire du block 14. On m’a ordonné de me rendre immédiatement chez le chef de block.

» — Bon, mais fais vite.

» Il fit avec son arme signe de me laisser passer et je m’éloignai rapidement du baraquement, de la folie, d’Alice.

» Je restai là devant la porte du block 14 et regardai. Un secrétaire que je connaissais me dit :

» — Quel fou ! Tu étais à deux doigts de finir dans les fours. » (Rudolf Vrba, pages 244-246.)

« Elles sont en route. Tout est en suspens, tendu… Eux, les assassins, donnent les derniers ordres. Et nos regards sont tournés là-bas, vers ce coin, vers ce point dans la nuit, d’où se rapproche le roulement des camions.

« Elles sont en route. Tout est en suspens, tendu… Eux, les assassins, donnent les derniers ordres. Et nos regards sont tournés là-bas, vers ce coin, vers ce point dans la nuit, d’où se rapproche le roulement des camions.

» Nous entendons déjà la course bien connue des motos, et les camions qui roulent sauvagement à leur poursuite. Les avant-gardes des victimes sont déjà là. Nous distinguons au loin la lumière des phares, de plus en plus proche.

» Elles roulent, elles arrivent. Nous voyons déjà, nous distinguons déjà au loin des ombres de vies humaines. À nos oreilles parvient déjà la sourde rumeur des soupirs et des pleurs qui s’échappent maintenant de tous les cœurs.

» À présent elles ont vu, les victimes, la vérité dans sa nue réalité — c’est la mort qui les conduit. » (Zalmen Gradowski, page 143.)

« Le 8 mars 1944, vers la fin de l’après-midi, je me rendis avec une centaine de détenus dans les deux grandes fabriques de morts. La nuit tombée, j’entendis soudain de gros camions franchir la porte d’entrée du crématoire II, puis le grincement des freins. Pour les hommes entassés dans les véhicules c’était cette fois la dernière étape. Des S.S. dénouèrent les bâches et rabattirent les ridelles des camions. Puis ils se mirent à frapper comme des insensés avec leur matraque les hommes qui sautaient des véhicules. Un autre groupe de S.S. poussait les arrivants, sous une grêle de coups et de hurlements, vers la salle de déshabillage au sous-sol. Cette scène sinistre était éclairée par la lumière des phares des camions. Les S.S. n’avaient aucun égard pour qui que ce fût ; les gens âgés, les malades, les enfants étaient impitoyablement matraqués et pourchassés comme des bêtes.

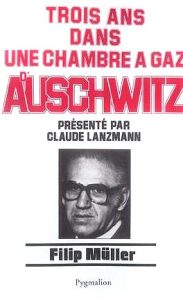

» Le bruit prometteur et largement répandu, peut-être par les S.S. eux-mêmes, selon lequel le camp des familles était placé sous la protection de la Croix-Rouge internationale, n’était donc qu’un abominable leurre. Les nazis renonçaient complètement à leur tactique de camouflage habituelle et pour tous ces malheureux qui avaient séjourné pendant six mois à Birkenau et avaient assisté au spectacle quotidien des énormes cheminées qui dégageaient des volutes de fumée, il n’y avait plus guère d’illusion à se faire en pénétrant dans la cour du crématoire. Aussi, les sbires S.S. ne prenaient-ils même plus la peine de jouer la comédie de l’indispensable désinfection dans la salle des douches. On les traitait maintenant avec une brutalité inouïe, voulant peut-être ainsi éteindre en eux toute lueur d’espoir. » (Filip Müller, pages 146-147.)

« Dans la grande salle profonde, au milieu de laquelle douze piliers soutiennent la charge du bâtiment, brille maintenant une vive lumière électrique. Le long des murs, autour des piliers, des bancs avec des crochets pour les vêtements des victimes sont prêts depuis longtemps. Sur le premier pilier est cloué un écriteau, en plusieurs langues, avisant les arrivants qu’ils sont arrivés aux « bains », et qu’ils doivent ôter leurs vêtements pour les faire désinfecter. (…)

» La salle s’emplit sans cesse de monde. Il arrive toujours plus de camions avec de nouvelles victimes, et sans cesse la « salle » les engloutit. » (Zalmen Gradowski, page 149.)

« Un silence de mort s’installa. Puis, avec des gestes mécaniques d’hallucinés, la plupart commencèrent à se défaire de leurs habits. Quelques-uns pourtant hésitaient encore. Rapidement repérés par leurs bourreaux, ils furent impitoyablement refoulés, habillés ou non, hors du vestiaire jusque dans la chambre à gaz. Les hommes, pourtant sans défense, se groupaient autour des femmes et des enfants pour les protéger contre les brutalités des S.S. et des chiens. Dans un inimaginable chaos tout le monde poussait, se bousculait, se piétinait. Le sang coulait, les S.S. criaient et matraquaient, les chiens policiers, comme fous, mordaient au hasard bras et jambes.

» Soudain, on entendit s’élever de l’affreux vacarme un chant qui se transforma bientôt en un véritable chœur. Des hommes venaient d’entonner l’hymne national tchécoslovaque Kde domov muj, Nad Tatrou sa blyska, auquel fit écho peu après le chant juif Hatikvah – ultime protestation contre l’inéluctable destin qui leur était imposé. Aux accents de l’hymne tchécoslovaque, ils faisaient de bouleversants adieux à leur passé qui leur avait permis de vivre et de partager pendant vingt années en tant que minorité reconnue, l’égalité des droits avec les autres citoyens d’un pays démocratique. Quant à la Hatikvah, l’actuel hymne national d’Israël, elle exprimait pour eux l’avenir, un avenir libre qu’ils ne connaîtraient jamais. » (Filip Müller, page 151.)

« Dans l’immense bunker, des milliers de victimes sont debout et attendent, attendent la mort. Tout d’un coup éclate un chant vibrant. Le gang des officiers de haut rang reste à nouveau pétrifié. Ils ne peuvent comprendre, ils ne peuvent concevoir, comment est-ce possible, là-bas, dans le bunker, au cœur de la tombe, au seuil de l’abîme, au dernier instant de leur vie, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer sur leurs jeunes vies perdues — des êtres humains font entendre un chant ! Et s’il avait raison, le Führer, ce sont à coup sûr des démons, car un homme peut-il aller à la mort avec autant d’insouciance, de calme et de courage ?

» Ces notes, cette mélodie qui s’échappe de la tombe est bien connue de tous. Et spécialement pour eux, les bandits, ces sons les transpercent comme des poignards, comme des piques qui se fichent dans leur cœur. Car la masse des mortes chante cet air populaire de par le monde, l’Internationale. » (Zalmen Gradowski, page 163.)

(…)

« Dans le silence de la nuit on entend une paire de pas. À la lueur de la lune on aperçoit les deux silhouettes. Ils mettent leur masque, pour verser le gaz mortel. Ils portent deux boîtes de métal, qui vont tuer les milliers de victimes enfouies là-bas. Ils se dirigent de l’autre côté, sur le bunker, vers l’enfer profond, ils marchent maintenant à pas de loup. Ils vont à leur travail, tranquilles, froids, assurés, comme pour accomplir une tâche sacrée. Leur cœur est de glace, leurs mains n’ont pas un frisson, ils vont d’un pas innocent vers chaque « œil » du bunker enterré, versent le gaz, puis recouvrent 1’« œil » ouvert d’un lourd couvercle pour que le gaz ne puisse trouver de retour. Par les yeux-trous s’élève vers eux le profond gémissement de la masse qui se débat maintenant avec la mort, mais leur cœur n’est pas ému. Sourds, muets, froids et impassibles, ils vont vers le deuxième « œil » et versent de nouveau le gaz. Ils vont ainsi jusqu’au dernier « œil », alors seulement ils enlèvent les masques. Puis ils s’en vont, fiers, vaillants, contents. Ils ont accompli leur service sacré, leur grande tâche pour leur peuple, pour leur patrie. Ils ont fait un pas de plus vers la victoire… » (Zalmen Gradowski, page 177.)

« En sortant du monte-charge, je vis L’Obersturmführer Schwarzhuber et le docteur Mengele qui se tenaient encore devant la porte de la chambre à gaz. Le docteur Mengele donna de la lumière, se pencha et essaya de se rendre compte, par le judas aménagé dans la porte, si des corps donnaient encore signe de vie. Quelques instants plus tard, il ordonna au chef du commando d’actionner les ventilateurs pour aspirer les gaz. Puis on ouvrit la porte, qui était munie de deux verrous transversaux. Avant même l’ouverture du verrou inférieur, ses deux battants ployaient sous la pression des corps. À son ouverture complète, ils s’affalèrent sur le sol, comme le chargement d’un camion qui se déverse après le relèvement de la ridelle arrière. Ces cadavres étaient ceux des individus les plus robustes qui avaient réussi, dans leur terreur panique, à se précipiter contre la porte. C’est d’ailleurs ce qui se passait au cours de tous les gazages. Loin d’être répartis sur le sol de manière égale, la plupart des corps formaient des tas, les plus volumineux se trouvant toujours près de la porte. À proximité des emplacements du déversement des gaz il n’y avait en revanche presque personne, les infortunées victimes s’en étant instinctivement éloignées. En effet, le gaz n’était ni inodore ni insipide. Il avait une odeur d’alcool et une saveur doucereuse. Chacun avait donc parfaitement le temps de déceler sa présence avant d’être pris de maux de tête et de violents accès de toux.

» Après l’ouverture de la chambre à gaz, il fallut en dégager l’entrée ; on donna l’ordre d’enlever les corps qui venaient de tomber ainsi que ceux qui se trouvaient près de la porte. À cet effet, on passait des courroies de cuir autour des poignets des morts et on les traînait jusqu’au monte-charge pour les transporter dans le crématoire. Après avoir fait de la place derrière la porte, on passait les corps au jet, ce qui permettait de neutraliser les cristaux toxiques qui pouvaient subsister, et de nettoyer les cadavres. La plupart des morts étaient en effet souillés d’urine, de sueur, de sang et de boue ; de nombreux corps de femmes étaient tachés du sang de leurs règles. Lorsque les cristaux de Zyclon B entraient en contact avec l’air, des nuages de gaz mortel se répandaient d’abord à la hauteur du sol, puis ils s’élevaient de plus en plus. C’est pourquoi on retrouvait au-dessus les corps des jeunes gens les plus robustes, recouvrant les plus faibles, enfants et vieillards. Au niveau intermédiaire gisaient en général les femmes et les hommes d’âge moyen. Ceux du dessus avaient réussi dans leur affolement à se hisser par-dessus les corps des victimes déjà étendues au sol ; ils avaient eu encore assez de force pour le faire, lorsqu’ils se rendaient compte que le gaz mortel montait jusqu’au plafond. Souvent aussi les corps étaient enchevêtrés, parfois enlacés, ou se tenant par la main ; le long des murs, de véritables grappes humaines étaient agglutinées, semblables à des colonnes de basalte. Il fallait donc traîner les corps encore chauds et souples sur un indescriptible amoncellement humain.

» Beaucoup de morts avaient la bouche grande ouverte, des traces de salive blanchâtre desséchée sur les lèvres. De nombreux visages étaient violacés, certains portant la marque de coups qui les rendaient méconnaissables. Vision particulièrement atroce, il y avait même des femmes enceintes ayant commencé d’accoucher… Affolés, en proie à une terreur panique, ils avaient tous erré dans l’obscurité en se bousculant, en se piétinant, en s’affalant les uns sur les autres, pour en arriver à cet insoutenable et dantesque chaos. Nous devions nous protéger avec des masques à gaz, car les ventilateurs ne pouvaient assainir complètement l’air vicié et toxique, et chasser les gaz qui subsistaient toujours entre les corps au cours de leur évacuation. » (Filip Müller, pages 157-159.)

Près de quatre milles personnes sont assassinées dans la nuit du 8 au 9 mars 1944. C’est le premier des massacres du camp des Familles tchèques. Le second aura lieu durant l’été, en pleine Aktion Höss, le 12 juillet 1944.

[1] Alfred « Fredy » Hirsch (1916 – 1944), Juif allemand né à Aix-la-Chapelle, les lois racistes de Nuremberg le déchoient de sa nationalité. Il va à Prague, puis dans le Ghetto de Theresienstadt (Terezin) où il s’occupe des enfants. Déporté en 1943 à Auschwitz, il est le Doyen du Block des enfants dans le camp des Familles tchèques.

Je renvoie à l’article : https://www.yadvashem.org/yv/fr/expositions/a-travers-lhistoire/fredy-hirsch.asp

Laisser un commentaire