Le travail dans les camps comme celui d’Auschwitz-Birkenau est plus un prétexte à terroriser, humilier et tuer les Häftlings juives et juifs qu’à produire pour l’industrie de guerre. Il faut savoir que même dans les sociétés esclavagistes (Antiques ou Modernes), les esclaves étaient considérés comme des biens précieux et utiles et donc maintenus en vie le plus longtemps possibles dans des conditions certes difficiles, mais supportables.

Dans les camps hitlériens, pour les Juifs, il n’en est rien ; les conditions sont atroces et les Juifs exterminés. Ce processus est l’extermination par le travail. Voici un exemple de cette barbarie. C’est ce qu’a malheureusement vécu une jeune Française juive, Françoise Maous, à Birkenau en 1944 :

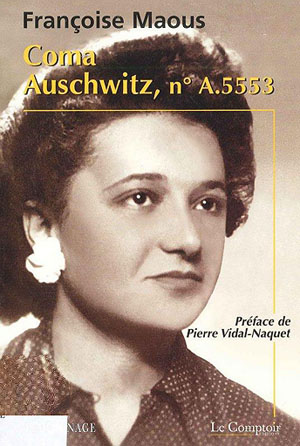

Françoise Maous

« Il y avait deux grands Kommandos à Birkenau, en dehors des Kommandos privilégiés : la Weberei et Auskommando (Kommandos du dehors) dont je n’ai fait partie que quinze jours. Ce dernier comprenait les routes, les tranchées, la pelle, la pioche. Il était rendu mortel l’hiver par le froid, l’été par le soleil brûlant. Il exigeait quatorze heures de présence dehors. Physiquement, c’était presque impossible puisqu’il fallait bêcher, creuser sans arrêt, harcelées par les chiens-loups des S.S. Ces chiens qui, au moindre signe de leurs terribles maîtres égorgeaient les femmes. Donc, toutes souhaitaient la Weberei, mais elles s’apercevaient vite que, contrairement aux apparences, c’était peut-être encore plus terrible.

» Évidemment, on était à l’abri, bien que l’immobilité dans ces baraques non chauffées fût atroce, la pluie nous était épargnée. Mais sous le prétexte que nous n’étions pas dehors, on ne distribuait pas de chaussures et les rations étaient infimes.

» La Weberei… Pour tracer un tableau qui soit vivant il faudrait des images… Il est des cas où seules les images peuvent faire vivre les mots, quand ceux-ci sont trop faibles, impuissants. Je ferme les yeux aujourd’hui et je me souviens, mais pour me souvenir mieux, ne faudrait-il pas que j’aie faim, que j’aie froid, que j’aie peur ? Et l’être d’aujourd’hui, celle que je suis devenue, satisfaite, repue, au moins matériellement, saura-t-elle assez bien se souvenir ? J’essaierai…

» Quand, après les huit kilomètres de route, nous débouchions devant l’espèce de marécage sur lequel étaient construites les baraques de travail, la vision était curieuse. Ces constructions étaient en bois et semblaient sur pilotis, car le sol ne séchant jamais, il se formait des immenses lacs d’eau et de boue très accidentés, il fallait traverser à une très grande vitesse en respectant notre rang. Malheur à celle qui s’écartait pour éviter un ravin trop profond, il fallait même très souvent courir, malgré les difficultés que nous éprouvions à marcher dans ce bourbier, puis chaque femme se rendait dans sa baraque qui était de deux cent cinquante femmes environ.

» Nous nous précipitions à nos places et commencions immédiatement le travail. Hélas, nos doigts gelés et paralysés nous refusaient souvent leur service et il fallait attendre, se frotter les mains en se cachant et avoir l’air de travailler pour éviter les terribles Schläge ; mais, d’ailleurs, les coups étaient bien inutiles, chacune de nous se désespérait de ces minutes perdues, car le soir viendrait et le métrage, cet effrayant métrage ne serait pas fait… Or, le contrôle était là et le numéro de la « paresseuse » était inscrit sur une liste noire. Tous les matins, avant de commencer le travail, l’Oberkapo faisait un appel de ces numéros et les femmes désignées disparaissaient mystérieusement, on ne les revoyait jamais. Ce qui était terrible pour les nerfs, c’est que l’on ne savait jamais à quoi s’en tenir et on n’était jamais sûre que son propre numéro ne serait pas appelé, même si l’on avait fini son métrage. Cette terreur d’être parmi les numéros appelés déliait nos mains mieux que les coups…

» Nos mains ! Elles étaient devenues informes. Il fallait tellement tirer sur la natte pour qu’elle soit solide que le tissu nous rentrait dans la peau, et le clou auquel on accrochait la tresse nous traversait les doigts. Au bout de quelques jours, mes index étaient devenus énormes et remplis de pus, en plus des crevasses causées par le froid et la dénutrition.

» Vite, vite, au travail. D’une main fébrile, je dénombre mon matériel. Rien. Il n’y a rien. Ma voisine polonaise m’a volé ce que j’avais pu mettre de côté hier soir et je n’ai que quelques misérables morceaux de quelques centimètres. Comment faire du métrage avec cela ? Qu’importe. Il faut essayer et j’accroche mes morceaux au clou… Maladroite que je suis, je me suis encore enfoncé ce clou dans le doigt, le sang coule. Tant pis ! Je prépare mes bouts de tissu avec les mauvais ciseaux que l’on m’a donnés, mais ils ne coupent pas. Inutile de demander les siens à une de mes voisines, le refus est inévitable ; donc je déchire, je mets les dents même dans cet amas d’ordures (ces chiffons sont tous souillés) et je continue. Misère, cela a craqué, comment pourrait-il en être autrement ? Je regarde du coin de l’œil ma voisine. Elle a devant elle du splendide matériel et sa tresse se fait toute seule. Où a-t-elle bien pu voler cela… Mais voilà le matériel qui arrive, les femmes se ruent, s’arrachent les morceaux, insensibles aux coups qui s’abattent sur elles. Moi, je vais moins vite, il ne reste rien, j’en pleurerais de rage, mon métrage, mon métrage… Vingt mètres, il faut faire vingt mètres avant ce soir.

» Voici l’Oberkapo. Elle parle. Je me fais traduire :

» — Espèces de cochonnes, de paresseuses ! Le Grand Reich en a assez de vous nourrir à ne rien faire ! Ce soir, un contrôle particulièrement sévère aura lieu et on prendra irrévocablement le numéro de chaque femme n’ayant pas fait vingt-cinq mètres. Allez ! travaillez ! Aucun matériel ne sera plus distribué aujourd’hui.

» Tout tourne autour de moi. Je vois ma voisine sourire, son rouleau de tresses est déjà gros, mais la plupart des femmes se lamentent. Où trouver le matériel ? Je pense à Line qui est dans la baraque voisine. Pourvu qu’elle y arrive. Elle est adroite et vive. Peut-être y parviendra-t-elle ? Moi, il ne faut même plus y compter…

» Et les heures passent. Pour comble de malheur, je suis désignée pour vider les latrines, charmant travail que nous faisons à tour de rôle, cela fait perdre une heure au moins, et je reviens couverte de boue… et d’autre chose. Je reprends ma natte. L’Oberkapo vocifère, elle passe dans nos rangs et regarde notre travail. Tout à coup, elle aperçoit mon petit bout de tresse irrégulière, elle éclate de rire, me dévisage, me voit crottée et sale… « Schwein ! » et, d’un coup sec, elle casse l’ouvrage. Il faut tout recommencer, avec rien. Il est au moins quatre heures de l’après-midi. » (Pages 105-109 de Coma Auschwitz, n° A.5333.)

Disponible aussi, sous sa première version, dans Les Mannequins nus de Christian Bernadac, au chapitre 13 « Les tresses » pages 167-169 des Éditions Famot.

.

À l’époque, en 1971, quand Françoise Maous livre à Christian Bernadac des extraits de son récit, celui-ci était inédit. Elle décide de le publier en 1996 sous le titre Coma Auschwitz n° A.5553 aux Éditions Le Comptoir, avec une préface de Pierre Vidal-Naquet. Voici pour quelles raisons : « Au lendemain de la fin de la Guerre, j’ai confié au papier le récit de mes souffrances, obéissant à un besoin impérieux d’exorciser les démons du passé. L’écriture a été une expérience libératrice, une condition nécessaire pour me reconstruire. Je voulais fixer pour moi seule ma propre aventure dans sa vérité, je craignais de succomber à l’euphorie qui a suivi ma délivrance. Je n’avais nulle intention de publier mon récit : les plaies étaient trop vives. Il y a dix ans, face à la montée du révisionnisme*, je ne pouvais garder pour moi seule ce vieux manuscrit tout jauni: il fallait que je le publie afin de rappeler l’enfer que nous avions vécu. C’était une obligation morale vis-à-vis des camarades non rentrés. En fin de vie, je voulais aussi délivrer un message d’espoir : la vie, quoi qu’il advienne, a des racines tenaces. C’est bien rare qu’elle ne puisse renaître, qu’elle ne puisse offrir quelques instants de bonheur. » (Source : http://www.ajpn.org/auteur-Francoise-Maous-6713.html )

*Il s’agit des négationnistes, une clique de néo-nazis qui tentent, sous couvert de « travaux historiques révisionnistes », de faire croire que la Shoah n’a pas eu lieu, qu’il n’y a pas eu de chambres à gaz, de centres de mise à mort, de génocide hitlérien.

Laisser un commentaire