J’avais toujours repoussé la lecture des témoignages des déportés des camps de concentration. Je ne m’en sentais pas capable ; me confronter directement à cette réalité insupportable était au-dessus de mes forces.

Pourtant, je pouvais lire sans la moindre difficulté des fictions horrifiques. Les romans de Graham Masterson, Stephen King, Richard Matheson, Howard P. Lovecraft ou Peter Straub, ou même les textes de dark fantasy comme ceux de Clark Ashton Smith ne me posaient pas de problèmes, même dans les descriptions de tortures, brimades ou meurtres abominables.

En revanche, la réalité concentrationnaire m’avait toujours paru insoutenable. Car c’était des personnes réelles qui avaient véritablement vécus ces événements horribles, pas des êtres imaginaires n’ayant aucune existence propre.

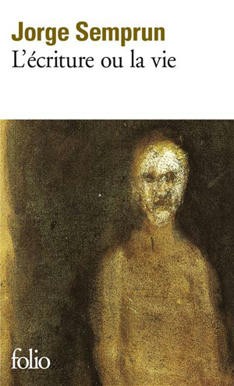

Et puis un jour de décembre 2019, en Bourgogne, chez ma belle-famille, je posais les yeux sur L’écriture ou la vie de Jorge Semprun. Intrigué, je lus le quatrième de couverture. Puis les premières pages. Et les suivantes… Je ressentais tout à la fois de la pitié et de la tristesse pour les déportés, de l’admiration aussi face au courage dont ils faisaient preuve devant les épreuves, de l’indignation et de la colère à l’encontre des SS, du dégoût également, de la reconnaissance enfin pour les libérateurs, ici les soldats américains du 20e corps de la 3e Armée. Loin d’être pétrifié, j’étais incapable d’arrêter ma lecture. Je devais savoir, tout découvrir, tout comprendre de Buchenwald.

Lire le témoignage d’un ancien déporté, un « rescapé » comme disait Primo Levi, se révélait certes une confrontation avec un passé terrible durant la Seconde Guerre mondiale, mais également, au fur et à mesure que j’avançais dans L’écriture ou la vie, une nécessité. J’enchaînais ensuite avec Le grand voyage, puis Le mort qu’il faut.

L’idée d’écrire un roman se déroulant à Buchenwald mûrissait en moi. Je me documentais sur la question avec des essais comme Buchenwald du Colonel Frédéric-Henry Manhès, L’État SS d’Eugen Kogon, L’univers concentrationnaire de David Rousset et le témoignage de Robert Antelme, L’espèce humaine, où je vécus avec lui la marche de la mort sous la chaleur accablante du printemps 1945 à travers un Troisième Reich déliquescent.

Je lus également les autres récits autobiographiques de Semprun comme Quel beau dimanche ! et son dernier Exercices de survie. Je remarquais qu’ils disaient régulièrement qu’en comparaison avec les déportés d’Auschwitz, lui, avait été dans un sana. « Sana » pour sanatorium, i.d. un spa ou un centre de remise en forme. Si Buchenwald était un sanatorium en comparaison d’Auschwitz, quel pouvait en être le niveau de monstruosité ? Je m’intéressais alors aux récits et témoignages des survivants d’Auschwitz. Là je compris qu’ils avaient été en enfer sur Terre.

Pour montrer la folie meurtrière des nazis et l’étendue véritable de la Shoah, la nécessité d’écrire sur Auschwitz s’est donc imposée.

Laisser un commentaire